DeFimans注目記事ピックアップ:ステーブルコインは現実のものとなった:GENIUS時代のプログラマブルマネーの未来

DeFimans注目ポイント:ステーブルコイン最新動向

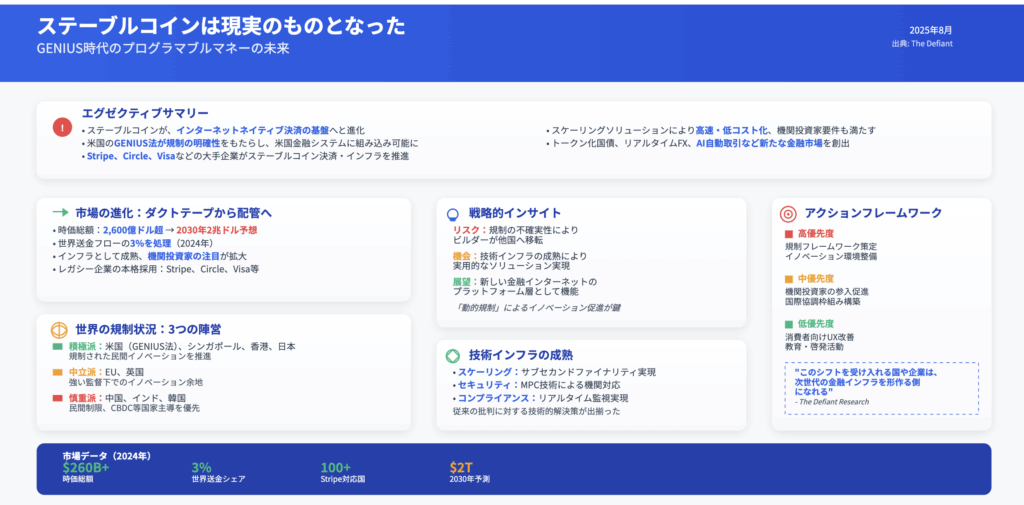

世界の市場構造が変わるなか、ステーブルコイン戦略を先送りする国は、他国が敷いたレールの“乗客”に甘んじるリスクがある。

長らく、ステーブルコインはダクトテープのような存在と見なされてきた——暗号トレーダー向けの一時的な橋渡し、国境を越えて安く迅速に送金する手段、あるいは自国通貨インフレに対するヘッジとして。

しかし今日、その“ダクトテープ”は配管に近いものへと姿を変えつつある。目立たぬうちにステーブルコインはブロックチェーン上で最も使われ、最も信頼されるアプリケーションとなり、インターネットネイティブな決済のレールになった。そして米国でGENIUS法が成立したことで、世界はプログラム可能なお金の新段階に入っている。

GENIUSは、民間発行の法定通貨連動型暗号資産に明確性を与える各国立法の一例である。ただし、最も高いリスクを負うのは“宙ぶらりん”の国々だ。ビルダーが規制の不確実性に直面すると、彼らは別の場所へ移ってしまう。

ステーブルコインに明確性を与えていない国は、海外で定義・統治されるレール上の受け身の参加者になる危険がある。

橋渡しトークンから制度ユースケースへ

ステーブルコインは、暗号資産取引所でのユーティリティトークンとして始まり、トレーダーが法定通貨への往復や価格変動を回避できるようにした。2024年までに、ステーブルコインは世界の送金フローのほぼ3%を処理し、資本市場での利用も拡大している。

今日、ステーブルコインはインフラになりつつあり、時価総額2,600億ドル超の資産クラスへ成熟、2030年までに2兆ドルに達すると予想される。

そして、機関も注目している。

例として、フィンテック大手Stripeの変化が挙げられる。同社は現在、100以上の国でステーブルコインによる支払いをサポートし、決済レールを自社で握るべくレイヤー1の立ち上げを発表したとのニュースも出た。

同様に、長らく「単なるステーブルコイン発行者」と見られてきたCircleは、中核インフラ企業としての地位を固めつつある。最近のIPOの成功に加え、同社のCircle Payment Network(CPN)は、フィンテックやサービス事業者にステーブルコイン駆動の金融フローを構築する手段を提供している。さらに、USDCをネイティブ資産とする自社L1の構築も明らかにした。

老舗勢も動きは速い。Visaはクライアント向けにステーブルコイン決済APIをローンチし、24時間365日のグローバル取引を可能にしている。

これらの動きが示すのは、レガシー機関が好奇心でステーブルコインを採用しているのではないということだ。もはや無視できない価値提案があるからこそ採用が進んでいる。

転機としてのGENIUS

GENIUS法はステーブルコインを巡る規制の膠着を打破し、支払い用ステーブルコインを準備金、監査、消費者保護に関する明確なルールの下で米国金融システムに取り込む。こうした明確性は、他法域のプログラム可能マネーの扱いにも影響を与え始めている。

世界のステーブルコイン規制状況は、次の三陣営に大別できる。

- 一方の端では、米国、シンガポール、香港、日本などが、規制された民間イノベーションを可能にしている。このアプローチは、ライセンス制度と機関レベルの監督を組み合わせ、市場参加と制度監督の両立を認めるものだ。

- 中央に位置するのは、EUと英国。強い監督下に一定のイノベーション余地を残す姿勢だ。

- より抑制的なのは、中国、インド、韓国など。民間ステーブルコインを先送り・制限し、中央銀行デジタル通貨(CBDC)など国家主導の代替手段を優先している。

支払いの先へ:新たな金融の可能性

越境送金は、ステーブルコイン採用の最も即効的な機会である。インドのUPIやブラジルのPixのような国内システムは国内では優秀だが、国境をまたぐ送金はいまだに遅く、高コストで非効率だ。

しかし、ステーブルコインは単に資金移動を速くするだけではない。新しい金融インターネットのプラットフォーム層になりつつある。

次はいよいよ金融市場だ。ステーブルコインがプログラム可能な現金として機能することで、トークン化国債、リアルタイム為替、デリバティブ資産など、トラッドファイを鏡写しにしながらも、より速く透明に動く市場インフラが立ち上がっている。かつてトラッドファイがインターネットのレールでスケールしたように、ブロックチェーンネイティブの市場はステーブルコインのインフラ上に形成されつつある。

そして新たなビジネスモデルが続く。ステーブルコインは、従量課金、APIコールごとの課金、ストリーミング支払い、AIエージェントによる自動トランザクションなど、まったく新しい価値交換を可能にする。

ついに技術が追いついた

ステーブルコインが先に広がったかもしれないが、その下支えとなるインフラこそが静かにレベルアップした。かつては輻輳と高コストで批判されたパブリックブロックチェーンは、いまやより速く、安価で高機能に。スケーリング解決策により、サブセカンドのファイナリティと最小手数料で大規模処理が可能になった。

ウォレットも成熟した。機関向けには、多者間計算(MPC)やきめ細かなアクセス制御を備えたカストディが登場し、企業はデジタルマネーの安全性に自信を持てるようになった。消費者向けには、セルフカストディを使いやすくする機能が追加されている。一方、コンプライアンス面では、オンチェーン分析ツールがリアルタイム監視、行動リスクスコアリング、AMLフラグ付けを提供するようになった。

批判への対応と採用の加速

あらゆる新興技術と同様、ステーブルコインは批判にも晒されてきた。規制当局は不正資金、規制裁定、未熟なUXを懸念する。

これらの懸念は正当だ。しかし致命的ではない——そして進行中のより大きな進化を見落としている。

重要なのは次の点だ。伝統金融はしばしば、あらゆるリスクが整然と解決されるまでイノベーションを待つべきだと考える。だがステーブルコインはリアルタイムで進化する。公開の場で反復し、目に見える形で是正し、デフォルトでグローバルにスケールする。GENIUSが示すように、私たちは防御的ではなく動的に規制すべきだ。

未来は多層になる。CBDC、トークン化預金、規制済みステーブルコインは共存できる。このシフトを受け入れる国や企業は、次世代の金融インフラを形作る側になれる。一方で躊躇する者は、他者が築いたレール上を走ることになるかもしれない。いまこそ実験し、統合し、プログラム可能な価値のあるべき姿を形にしていくときだ。

出典: